栄養科

栄養科

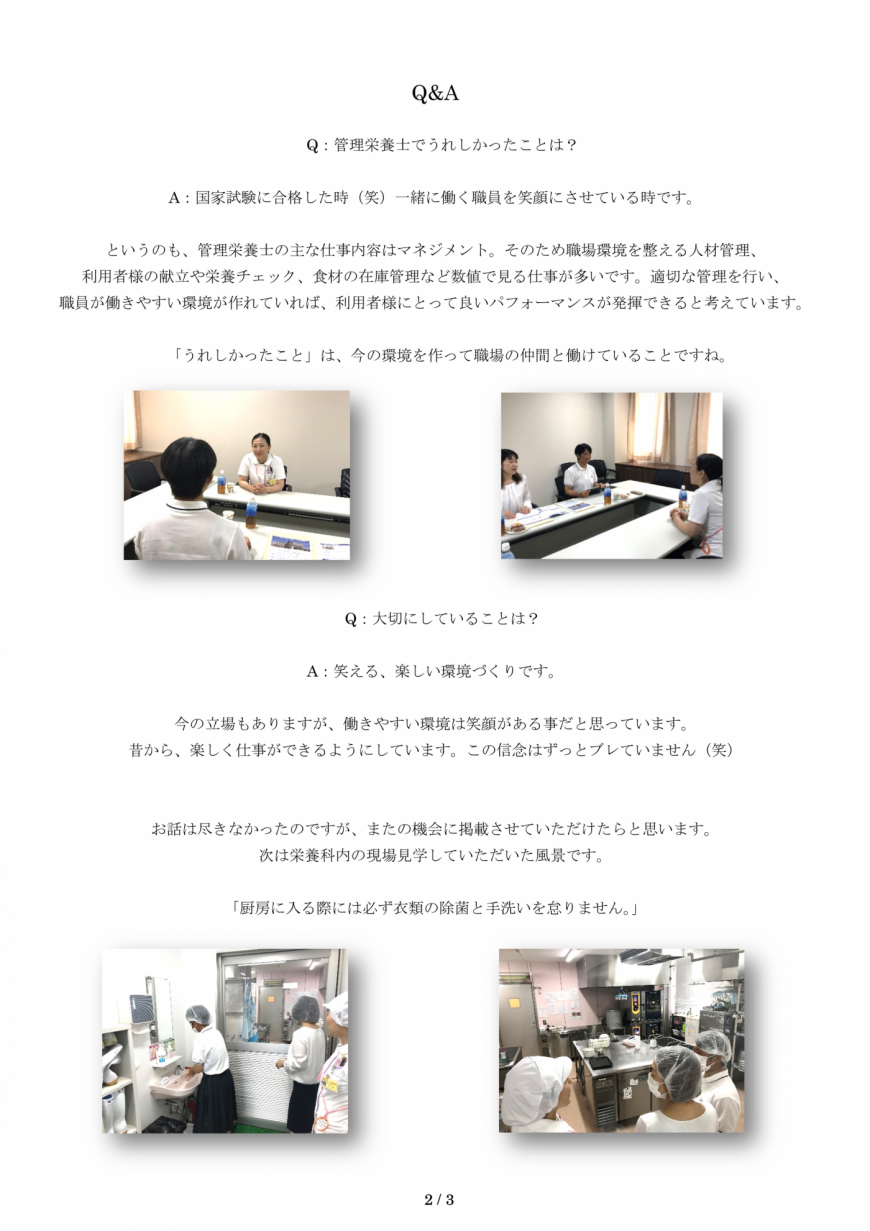

入院患者様の一日も早い健康の回復を常に考え、

医師の指示のもと各患者様に適したお食事を提供しております。

直営の厨房で調理しており、美味しいと喜んでもらえるように

天然の鰹と昆布で出汁をとり調理しております。

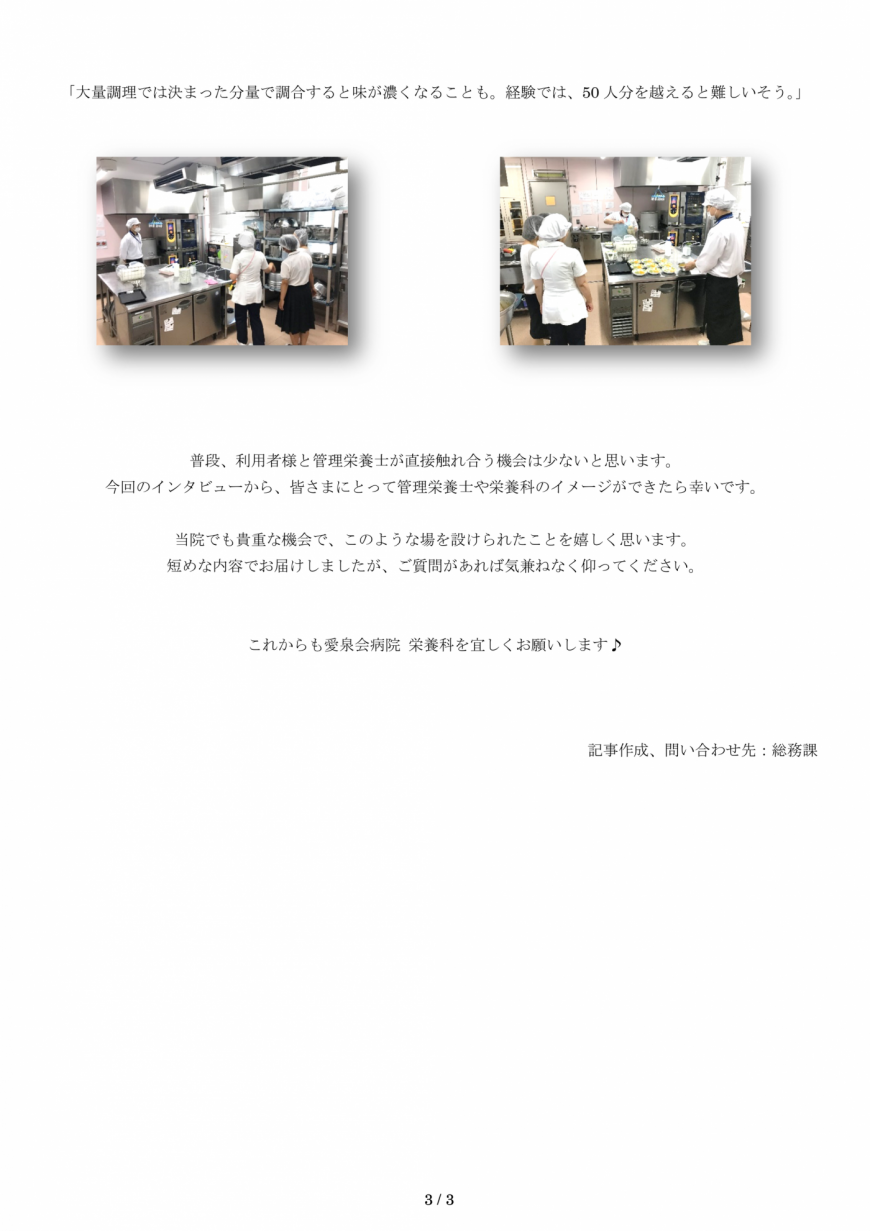

当院には摂食、嚥下訓練を目的に入院している患者様も多数おられ、言語聴覚士や看護師とも連携し、各段階に応じた形態で提供しており、年13回の行事食も実施しています。

入院患者様の食事以外にデイケア利用者様の食事・院内保育所の食事も提供しています。

その他に入院及び外来患者の栄養指導、

外来での糖尿病透析予防指導(月10件)

生活習慣病教室の開催(年10回)

そしてNST稼働に向けて準備を行っています。

食事時間及び種類

食事時間 朝食: 8:00~ 一般食:常食・軟菜(全粥・7分粥・5分粥・3分粥)・流動食

昼食:12:00~ 高血圧食 経腸栄養

夕食:18:00~ 特別食:糖尿食・肝臓食・腎臓食・心臓食・膵臓食・脂質異常食

胃潰瘍食・貧血食・検査食・その他